Auf den XP Days 2011 in Karlsruhe habe ich eine Fishbowl zum Thema “Agil: Die nächste Generation” veranstaltet. Dabei ging es nicht etwa darum, die neuesten Trends aus dem agilen Umfeld zu nehmen und ihnen die Versionsnummer 2.0 umzuhängen, sondern um Folgendes:

Wir alle machen uns einen Kopf darum, wie wir agile Vorgehensweisen in Projekten und Unternehmen einführen. Dabei denken wir – natürlich? – immer an die Arbeitswelt, wie wir sie kennen. Wie aber sieht es in zehn Jahren aus, wenn unsere Kinder ins Arbeitsleben eintreten? Dann sind wir die “alten Agilen” und treffen auf eine Generation, die schon zu Schulzeiten auf eine Welt vorbereitet wurde, die durch Kommunikation, Teamarbeit und Selbstorganisation geprägt ist. Heute gehören Retrospektiven schon in der Grundschule zum Standardrepertoire. Auch an den Universitäten werden zunehmend agile Methoden gelehrt, pardon: interaktiv vermittelt. Es wird also zukünftig bei der Diskussion um agile Themen weniger um die Frage “Warum?”, sondern vielmehr um das “Wie?” gehen. In dieser Fishbowl wollte ich diskutieren, wie die nächste Generation von WissensarbeiterInnen mit agilen Methoden umgehen wird, wie wir das schon heute berücksichtigen können/müssen und was unsere Rolle in der Welt von morgen sein wird.

Ob das Thema auf Interesse stoßen würde? Als sich der Raum zusehends füllte, war ich gespannt. Als ich dann für alle, die das Programm nicht gelesen hatten, meine Definition von “nächste Generation” und meine Erfahrungen mit der nächsten (und der übernächsten) Generation erläuterte, verließen nur wenige Teilnehmer den Raum. Nun war ich erleichtert.

Eine Einführung in das Thema

Glühwein und “Geschichten vom Scrum”

Am Nikolaustag 2010 durfte ich an der NORDAKADEMIE in Elmshorn eine Lesung meiner“Geschichten vom Scrum” halten und anschließend mit den Studierenden über agile Methoden und Werte diskutieren. Die Diskussion war enorm gehaltvoll und die Fragen sehr fortgeschritten – ein deutliches Indiz dafür, dass die Studierenden nicht zum ersten Mal von agilen Methoden hörten. Ich musste keine Überzeugungsarbeit leisten, sondern konnte sofort die Vorteile, aber auch die Stolperfallen bei der Einführung einer agilen Vorgehensweise diskutieren. Das machte Spaß, vor allem aber Mut, denn als agiler Trainer und Coach hat man es auch mal mit Menschen zu tun, die nicht mit dieser kritischer Neugierde gesegnet sind. Nun kann man nicht von einer Hochschule auf andere schließen, und ich habe auch schon gehört, dass an anderen Bildungseinrichtungen Themen wie Scrum nicht im Curriculum auftauchen. Gerade deshalb muss man sich über positive Beispiele freuen können, anstatt immer den traurigen Allgemeinzustand zu beklagen.

Grundschule 2.0

Grundschule 2.0

Als unsere Kinder in die Schule kamen, stellte ich schnell fest, dass sich Lernen und Lehren heute sehr stark von meinen Erfahrungen aus der eigenen Schulzeit unterscheidet. Der Frontalunterricht ist mittlerweile durch andere Lernformen ergänzt worden. So wird schon in der Grundschule viel Wert auf Gruppenarbeit gelegt. Gemeinsam werden beispielsweise kleine Referate vorbereitet und vor der Klasse gehalten. Langzeithausaufgaben verlangen den Grundschülern ein hohes Maß an Eigenverantwortung ab. Sie müssen lernen, sich ihre Arbeit über einen längeren Zeitraum aufzuteilen und trotzdem rechtzeitig abzuschließen. Ich kenne viele Erwachsene, die damit ihre liebe Müh’ haben – vielleicht deswegen, weil sie es nie oder zu spät gelernt haben. Genau dieses “lernen, zu lernen” ist ein wichtiger Baustein im Schulkonzept der integrierten Gesamtschule, die unsere älteste Tochter seit diesem Schuljahr besucht. Dort wurde ihr am ersten Schultag ein Logbuch ausgehändigt. Dieses Buch ist ihr ständiger Begleiter durch den Schultag. Für jede Woche gibt es eine Doppelseite in diesem Buch. Hier werden die Hausaufgaben notiert und wichtige Ereignisse der kommenden Tage eingetragen. Am Ende der Woche muss jede Schülerin und jeder Schüler dann eine Reflexion über die vergangenen fünf Schultage anfertigen. Dazu kann aus einem Katalog von Fragen gewählt werden, u.a. “Was ist mir besonders schwer gefallen?”, “Was hat mir viel Spaß gemacht?” oder “Was habe ich Neues gelernt?”. Zusätzlich werden eine Selbst- und eine Fremdeinschätzung (durch eine Mitschülerin oder einen Mitschüler) im Multiple-Choice-Verfahren gefordert. Damit bekommen die Schüler, aber auch die Klassenlehrer ein sehr genaues Bild von der Lernentwicklung. Mir hat das Konzept des Logbuchs so gut gefallen, dass wir es bei Holisticon mittlerweile auf agile Projekte übertragen haben. Erste Teams sind bereits mit dem Agilen Logbuch ausgestattet worden, aber für eine Bewertung ist es noch zu früh.

Die Diskussion

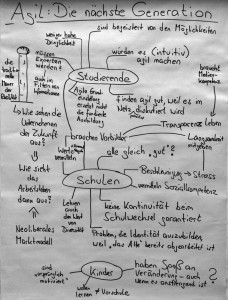

Auf der Basis dieser Aussagen entwickelte sich schnell eine rege Diskussion, die ich auf einem Flipchart so gut wie möglich dokumentiert habe und hier nun zusammenzufassen versuche.

Elternhaus und Schule

Elternhaus und Schule

Die Diskussion fing ganz vorne an, weit vor der Grundschule. Wir stellten uns die Frage, was Kinder motiviert. Deren ursprüngliche Motivation ist das Lernen neuer Fähigkeiten wie Krabbeln oder Laufen. Dafür nehmen sie auch so manche Anstrengung in Kauf. Veränderung hingegen mögen die meisten Kleinkinder nicht. Deshalb fühlen sie sich mit Ritualen so wohl, beispielsweise der Gutenachtgeschichte. Dieser ursprüngliche Lernwille wird von manchen Eltern missinterpretiert. Deshalb schicken sie ihr Kind in die Vorschule, damit es endlich “richtig” lernen kann. Dabei wollen viele Kinder – so die fast einhellige Meinung – lieber spielerisch lernen, anstatt sich schon vor der Einschulung mit organisiertem Faktenlernen zu beschäftigen.

Wie oben beschrieben, vermitteln die Schulen heute mehr als Wissen. Über jeder Klassentür in der Grundschule unserer Kinder hängen Klassenregeln. Die Kinder lernen Zeichen, mit denen die Lehrerin sie nonverbal zur Ruhe auffordern kann. Vielleicht kennt der eine oder andere Leser das kollektive/kaskadierende Handheben, um in einer größeren Gruppe für Aufmerksamkeit zu sorgen. Das ist dasselbe Prinzip. Diesen Klassenregeln liegen Werte zugrunde. In der Diskussion wurde allen voran der Respekt gegenüber den Mitmenschen als wichtigster Wert genannt, aber auch der Wert von Diversität. Schulpädagogen vertiefen dieses Wertebewusstsein mit Übungen und Spielen – und greifen zur Not ein, wenn es zu Werte- und Regelverletzungen kommt. Diese in der Schule vermittelte Sozialkompetenz ist enorm wichtig und charakterbildend, wird aber von einigen Eltern zunichte gemacht, weil sie diese Werte nicht vorleben und ihre Kinder nach anderen Maßstäben erziehen, beispielsweise nach dem Grundsatz “Der Stärkere hat Recht”. Das bringt die Kinder in einen Gewissenskonflikt. Wem sollen sie glauben: der Lehrerin oder den Eltern? Beide wollen (oder sollten) Vorbild sein und sich nicht widersprechen. Das ist gar nicht so einfach, zumal nicht einmal alle Lehrkräfte an einer Schule eine einheitliche Linie vertreten. Und hat sich ein Kind dann an die Regeln und Umgangsformen der Grundschule gewöhnt, dann sind die vier Jahre schon vorbei. Auf der weiterführenden Schule beginnt die Orientierung dann von Neuem – sowohl für die Kinder als auch für die Lehrer. Einige Diskussionsteilnehmer berichteten von einem regelrechten “Wertebruch” beim Schulwechsel.

Keine Angst vor Technologie

Studierende und Schüler wachsen heute in einer multimedialen Welt auf, in der digitale Endgeräte eine große Rolle spielen. Mit den neuen Medien gehen die jungen Menschen ganz selbstverständlich um – manchmal vielleicht zu selbstverständlich, weil sie sich der Risiken nicht bewusst sind. Bei der Ausbildung von Medienkompetenz sind Eltern und Schulen gemeinsam gefordert. Wenn diese Kompetenzvermittlung gelingt, dann werden mit den jungen Berufsanfängern völlig neue Arbeitsweisen in den Unternehmen Einzug halten. Das passiert schon heute, wenn bei den jüngeren Kollegen neben dem E-Mail-Client auch Skype und Twitter auf dem Arbeitsplatz-PC laufen, um schneller miteinander kommunizieren zu können. Und das ist erst der Anfang eines Kulturwandels, der sich schon heute in vielen Unternehmen abzeichnet.

Das erschöpfte Selbst

Aber Sozial- und Medienkompetenz ist nicht alles. In einer Zeit, in der alles immer schneller wird, können Eltern und Schulen den Kindern beibringen, wie man das Leben phasenweise entschleunigt, um Stress und Überbelastung frühzeitig entgegenzuwirken. Mut zur Langsamkeit ist gefragt, wenn nicht schon zur Schulzeit der erste Burn-out eintreten soll. Leicht gesagt in Zeiten, in denen fast alle Bundesländer ihr Schulsystem auf das Abitur nach Klasse 12 (kurz: G8) umgestellt haben, ohne zuvor den Lehrplan ausgedünnt zu haben. Ein Jahr weniger Zeit für denselben Stoff bedeutet unweigerlich, dass ein Stück Kindheit auf der Strecke bleibt. Diese Tendenz wurde von mehreren betroffenen Eltern aus verschiedenen Bundesländern bestätigt. Die Folge: weniger Zeit für Sport und Freunde, weniger Zeit für Langsamkeit. Aber ist das nicht auch die Wirklichkeit in agilen Projekten, wo konzentriert und fokussiert in jeder Iteration auf konkrete Ergebnisse hingearbeitet wird? Kaum sind diese geliefert, da beginnt auch schon die nächste Iteration mit neuen Zielen und dem unverrückbaren Zeitrahmen. “Die Depression […] ist die Krankheit einer Gesellschaft, deren Verhaltensnorm nicht mehr auf Schuld und Disziplin gründet, sondern auf Verantwortung und Initiative”, schreibt der Pariser Soziologe Alain Ehrenberg in seiner Studie “Das erschöpfte Selbst” (Dank an Jens Himmelreich, der mich in seinem Vortrag “Das agile Ich” auf diese Studie aufmerksam gemacht hat). Machen agile Projekte also depressiv? Und warum interessieren sich schon die Studierenden für diese agilen Methoden?

Agil in Zeiten von Facebook

Studierende, so die Vermutung der Fishbowl-Teilnehmer (darunter auch Hochschuldozenten), finden agil gut, weil es im Internet positiv diskutiert wird. Hätte Scrum doch bloss einen “Like”-Button bei Facebook… Aber mit spontaner Zuneigung ist es nicht getan. Eine agile Grundeinstellung ersetzt nicht die fundierte Ausbildung. Die Studierenden müssen Experten werden – nicht nur in Sachen Eigenverantwortung, Selbstbestimmung und Teamgeist. Auch die handfesten agilen Praktiken wollen geübt, Projektcontrolling und professionelle Softwareentwicklung von der Pike auf gelernt werden. Ganz schön viel Stoff, aber das meiste davon mussten auch wir schon im Studium lernen. Einiges hieß “damals” anders, auf einige Dinge (beispielsweise Soft Skills) wurde in den technischen Studiengängen weniger Wert gelegt, und die verwendeten Technologien haben sich weiterentwickelt oder sind durch neue Technologien abgelöst worden. In die freie Wildbahn der beruflichen Praxis entlassen, stellten einige von uns dann fest, dass es um die Praxis des Projektmanagements in vielen Unternehmen nicht allzu gut bestellt war. Und dann hörten wir von XP, Scrum & Co., probierten es aus, waren vom Wert dieser neuen Methoden überzeugt und begannen, auch andere davon zu überzeugen. Daraus leitete ein Teilnehmer die folgende interessante These ab: Indem wir uns am “Alten” (sprich: den traditionellen Vorgehensmodellen) abarbeiteten, bildeten wir unsere Identität aus. Diese Chance wird sich unseren Kindern vielleicht nicht bieten, wenn sie in das Berufsleben eintreten und dort agile Unternehmen vorfinden. Schon möglich – aber vielleicht ist die nächste Generation von dieser Errungenschaft gar nicht so überzeugt wie wir. Ich wünsche mir, dass wir dann weise genug sind, um den jungen Wilden ihre Ideen nicht gleich auszureden, sondern ihnen erst einmal zuhören, denn vielleicht sind die neuen Ideen viel besser als unsere…